2012年にカザフスタンで制作された映画で、18世紀初頭、東から侵入してくるジュンガルとの戦いを描いています。この映画とほぼ同じ時代のカザフスタンを描いた「レッド・ウォリアー」(2005年、フランス・カザフスタン合作)という映画がありますが、私は観ていません。なお、映画に登場するサルタイは実在した人物で、戦闘も史実に基づいているそうです。

それにしても、邦題の「ダイダロス」というのは、全然意味が分かりません。 ダイダロスは、ギリシア神話に出てくる職人・発明家で、性格はあまりよくなかったようです。彼にはイカロスという子供がおり、ダイダロスはイカロスのために蝋で翼を作ってやります。イカロスはその翼で太陽にまで昇ろうとしたため、太陽の熱で翼が溶けて墜落した、という話です。この物語は、技術への過信と人間の傲慢さを諭すという教訓物語ですが、この映画と重なるものは何もありません。もしかすると、日本の「勇気一つを友にして」という楽曲がネタなのかもしれません。この歌は、ダイダロスとイカロスの物語を歌い、最後に太陽に向かったイカロスのように勇気をもとうというという話で、本来のダイダロス・イカロスの話とは真逆の話です。なお、この映画の原題は「草原の戦士たち」です。

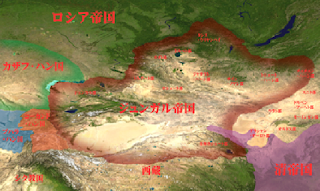

まず、この映画の舞台であるカザフスタンについて、少し述べておきたいと思います。カザフ草原はモンゴルからロシア南部に至る草原の道=ステップ・ロードに位置し、古くから交易の場であるとともに、遊牧民族の活動の場でもありました。古くから多くの遊牧民がここで生活し、時には大きな勢力に支配されもしました。15世紀末にカザフ・ハン国がこの地方を統一し、16世紀には大きな勢力に成長して繁栄しました。それはヨーロッパが大航海時代に入ろうとしていた時代でした。しかし、18世紀にはいるとカザフ・ハン国は政治的に分裂し、さらに東方からジュンガルの攻撃にさらされることになります。

ジュンガルの歴史も15世紀に遡りますが、ここではこの物語に直接関係する部分のみにとどめたいと思います。17世紀、中国では明が滅び、清が成立しますが、この中国での混乱の間隙をぬうように、ジュンガルは成長していきます。この時代にはジュンガルはオイラートと呼ばれていましたが、チベットを征服し、さらにトルキスタンに進出し、この頃からオイラートは左翼(東方)という意味でジュンガルと呼ばれるようになりました。そして、さらに西へ進んで、ガザン・ハン国と対立するようになったわけです。当時、ジュンガルはロシアと盛んに交易を行い、大砲などの火器を手に入れると同時に、製鉄所など近代的な工業も起こしつつありました。政治的に分裂していたガザンハン国は、ジュンガルに太刀打ちできませんでした。

主人公のサルタイは、7歳の時にジュンガル軍により両親を殺され、孤児となります。やがてサルタイは立派な青年に成長し、孤児たちを集めてジュンガル軍を襲い、さらにジュンガルの要塞を攻撃して名声を高めます。こうした中で、カザフスタンの諸部族が珍しく結束してジュンガル軍と決戦をすることになりました。しかしジュンガル軍は大軍であり、しかも火器をもっていましたので、カザフ軍は苦戦します。そうした中で、サルタイが率いる100人ほどの孤児の一隊がジュンガル軍の本陣を急襲し、ジュンガル軍は撤退を余儀なくされます。カザフ軍は、今までさんざん苦しめられてきたジュンガル軍に勝ったのです。この戦いでサルタイは壮絶な戦死をとげますが、映画では、この間に恋あり、友人の裏切りあり、そして草原で暮らす遊牧民の姿が描き出されます。

映画はここで終わりますが、これでハッピーエンドとなったわけではありません。その後もジュンガルの攻撃を受け続けたガザンハン国はロシアに保護を求め、結局ロシアの支配下にはいることになります。ロシア革命後、カザフスタンはロシア連邦に組み込まれますが、1991年にロシア連邦が解体すると独立を宣言することになります。そして現在のカザフスタンでは、この時以来ナザルバエフ大統領とその一族による独裁体制が続いています。一方、ジュンガル帝国は中国支配を確立した清の攻撃を受け、18世紀半ばに滅亡するとともに、清軍によってもたらされた天然痘の蔓延により、ジュンガルの人々はほぼ絶滅したとされ、彼らが支配した地域は現在の新疆ウイグル自治区に組み込まれています。

そして映画の最後で、「カザフスタンが独立国家となったのはこの戦闘から約300年の後で、ナザルバエフ大統領が長年の夢を叶えた形となった」という字幕が流れます。これを観て、なんだ! 独裁者の宣伝映画かと、白けてしまいましたが、これさえなければ、よくできた映画だと思います。

なお、映画ではカザフ語が用いられていましたが、カザフスタンではロシアによる長い支配の間にロシア語が普及し、カザフ語を理解できない人が多くなってきているようです。